SASEとは

SASEとは「Secure Access Service Edge」の略称になります。簡単に説明すると、ネットワークとセキュリティ機能をクラウドから提供するサービスになります。SASEの利用により、ネットワークおよびセキュリティの運用負荷が軽減されます。

この中ではその製品の中でも、今引き合いの多いZscalerとPrisma Accessの違いについてご紹介したいと思います。

Zscalerとは

まずはZscalerの紹介をします。簡単にいうと、クラウドプロキシとリモートアクセスの機能を提供しているSASE製品になります。

ユーザはインターネットアクセスする際に、Zscaler(ZIA)を経由して接続するため、Zscalerに設定しているセキュリティポリシーに準拠してインターネットにアクセスする形になります。

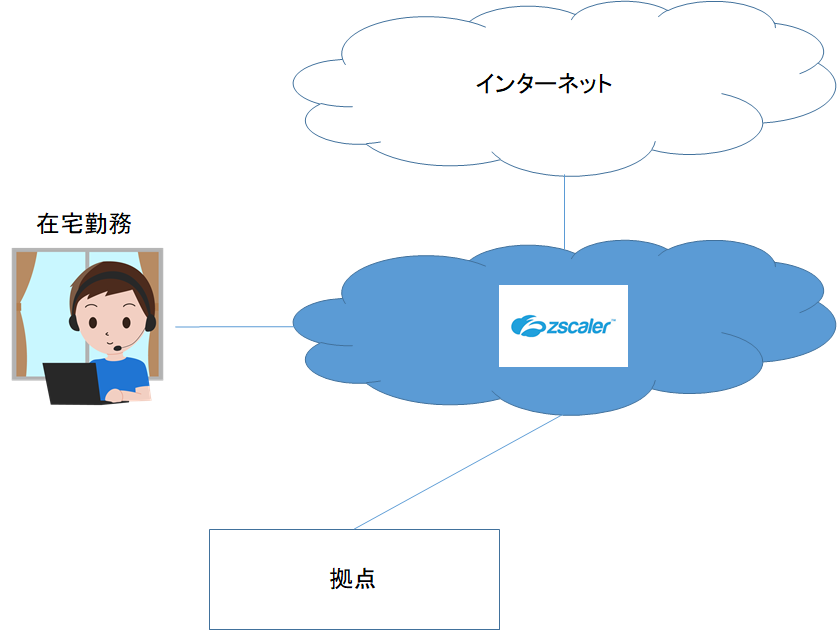

以下が概要構成図になります。拠点で仕事している社員も、在宅で仕事している社員も直接インターネットに経由せず、Zscalerを経由してインターネットにアクセスします。

そのようにこのような形で通信できるようにしているかというと、端末にクライアントソフト(ZCC)をインストールして、そのソフトがインターネットを経由してZscalerとトンネルを張って通信しています。

またリモートアクセス機能(ZPA)については、リモートアクセスしたい拠点にZPAコネクタというサーバを設置することによって、リモートアクセスを実現できます。

Zscaler公式ページはこちら

Prisma Accessとは

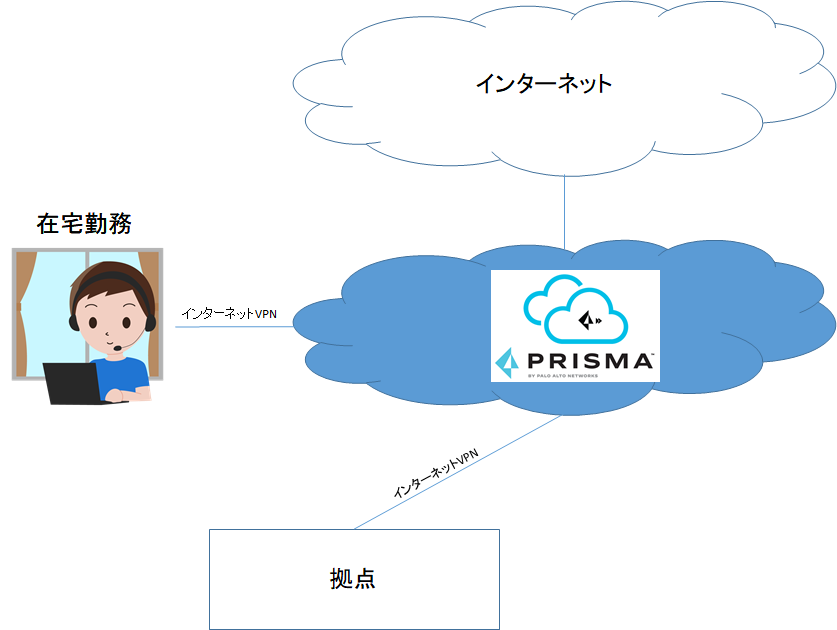

次にPrisma Accessの紹介をします。Prisma Accessは簡単に言うと、クラウドとインターネットVPNを張って、拠点およびクライアントと接続することによって通信するクラウドサービスになります。

Zscalerと同じようにPrisma Accessもクライアントソフトをインストールして、そのソフトがPrisma AccessとインターネットVPNで接続して、インターネットおよび各拠点のリモートアクセスの接続を実現します。

概要構成図は以下になります。

上の図を見て、あれ?と思いますよね。そうです。Zscalerと形が同じで何が違うんだと。。。違いを次の章で記載します。

Prisma Access公式ページはこちら

ZscalerとPrisma Accessの違いについて

本題のZscalerとPrisma Accessの違いとは何かというと基本的には以下になります。

①リモートアクセスするために、アクセス先にサーバが必要かどうか ②インターネットアクセス量の制限があるかどうか ③中国で基本構成で利用できるかどうか

まずは①のリモートアクセスするために、アクセス先にサーバが必要かどうかですが、ZscalerはリモートアクセスするためにZPAコネクタというサーバが必要です。サーバ管理や運用が必要となるとともに、AWSに構築すればサーバ費用がかかります。Prisma Accessはサーバが必要ないため、Prisma Accessの方がメリットがあるといえます。

次に②のインターネットアクセス量の制限があるかどうかですが、Zscalerはインターネット接続通信量に制限はありません。どれだけインターネット接続が多くても上限はないです。Prisma Accessはというと、在宅勤務時は制限はありません。ただし、拠点からのインターネット通信量および拠点間通信量の合計が契約している通信量が上限になります。

ここがライセンスの話になるので、わかりづらいですがPrisma AccessはPrisma Accessに流れる拠点間通信および拠点からインターネットに接続する通信量を契約で決めます。たとえば1Gが契約帯域であれば、それ以上いくと通信できなくなります。契約を変えれば上限はあがりますが、金額が増額することと上限に達した場合は部分的に通信が途切れてしまうというリスクがあります。

最後に③の中国で基本構成で利用できるかという内容ですが、Zscalerは通信可能です。(グレーゾーンではあります。)Prisma Acecssは中国に接続拠点がないため中国のクラウドなどにPaloaltoのサーバを設置する必要があります。そのため中国での利用があると金額は増大します。

最後に

企業によってどちらが適しているかは違います。違いをよく見極めて採用をお願いします。

コメント